株式を持っていると評価額が気になります。どこまで落ちるのか、が気になるところでしょう。

資産を持つと最終的には、いつ何度時でも資産が減らないように

資産保持したいのが心情ですが、完璧なものはありませんのでこれは永遠の課題です。しかしながら最小限に止めたいように対策をしたいところです。

ある程度資産形成していくと、株式だけでなく現金・債券・貴金属・不動産等々、別のアセットを揃えてどの分野で評価が落ちても持ち得る資産の損失を少なくするように対策するのがセオリーですが、今回は株式に絞って、減らない資産保有の考察をしてみたいと思います。

株式は「赤本」(ジェレミー・シーゲル・株式投資の未来)でもあるように過去の実績から、

もっとも上昇パフォーマンスがよい資産です。

しかし、同時にボラティリティが高い資産になりますのでいつ何時、上りもあれば下がりもあり幅は大きいものとなります。特に下がる分は精神的にキツイ場面に出くわします。

まず、どのような銘柄でも一時期は下がるのは已む無しと認識が必要です。

そのうえで許容範囲を把握すべきでしょう。

インデックスのETF銘柄を選ぶ

米国株は平均して、過去より何度も下落があれどやがて回復して右肩上がりに推移しています。平均しては、ご存じのように米国のインデックス指数です。米国の優秀な企業群は長期的には常に右肩上がりです。

これら指数に連動する証券が用意されています。知っての通りETFです。

ETFは銘柄の組み換えが自動で行われるので、パフォーマンスが悪くなった銘柄は脱落し基本的にベストな銘柄が再選定されています。

どうしても市場では全体的に下げ相場はありますが、ETFの銘柄は最良に保たれますので市場が回復する場面では優良銘柄は再び購入されて、いずれ回復する可能性が高い証券です。

つまりは下げることはあれど、いずれ回復するものとして資産運用はETFをコアに資産を置くのが基本になります。

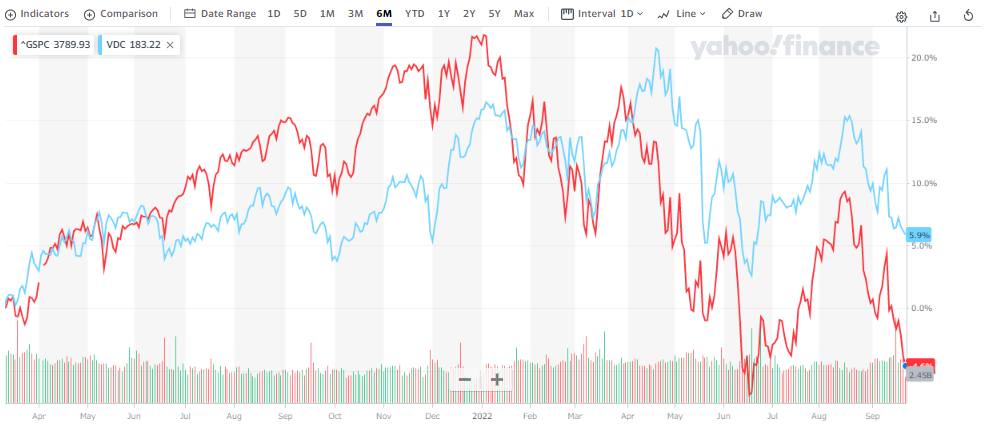

逆相関性に期待する銘柄

逆相関は片方が上昇しているのに、もう片方の別の銘柄は下がっている関係です。

例えば不景気相場で金や債券が上昇する場合は資産全体の下落のサポートになります。

ただし、必ずしも常に逆の相関関係が継続するわけでなく、どちらも下がってしまう場合もあります。

この場合は已む無しです。

市場の多少の下落に耐えれるのであれば、逆相関の銘柄は不要と判断することも有りですが持ち合わせとして、その効果を期待するのは戦略とし間違いではありません。

たとえば逆相関性がある銘柄について過去から明らかに値下がっているときに購入していくと、それ以上の値下がりは限定的ですし、上昇の可能性の方が高くなります。

逆相関はなにも、貴金属や債券だけでなく非金属、セクターやグロース・バリュー株などにも表れます。

不景気になれば生活必需品セクターが強くなりますし、好景気ではグロース株が買われバリュー株が売られる場面も多々あります。

同じ様な銘柄構成であれば、一方的に値下がってしまう可能性が大です。

色とりどりな構成が凸凹して下落にブレーキをかけることが期待できます。

ただしボラティリティを下げることは同時に上昇のパフォーマンスを落とすことになります。

それぞれの資産形成時に成長を優先するか、保守的にするかで対応は変わるかと思います。

銘柄選びは慎重に。損切は対応不可欠。

ETFや投資信託以外に個別銘柄や高配当の銘柄を選ぶ場合は多々あると思いますが、慎重に購入していく必要があります。

基本的に株価の上昇は企業の売上・利益です。

成長が望めない企業、利益がでない企業は当然、株価は売られ、購入もされることはありません。

結果、下がる一方で回復する見込も低いです。

個別銘柄を購入するときは特に注意です。

成長著しい小型株は人気投票とも成りえますので、ボラティリティが非常に高い玄人向きです。

またインカムゲインを得たいために高配当株を購入しても値下がって起き上がれない銘柄も多々あります。

業績が成長していなくても、安定した売上・利益を出ているところが選定対象です。

(高配当な銘柄・購入タイミングは別の機会で語ります)

しかし今は良くても、将来のことは分からないので

今後望めない、低迷するのは明らかと思ったら売却し、期待できる銘柄に変更する必要があります。その点で損切は重要です。

まずは簡単に資産保持について述べましたが、資産が増えてくると株式はパフォーマンスはよいですが、その分下がる場合も大きいです。どうしても相場の下落が気になりましたら、その場合は株式とは別のアセット、つまり現金や債券、不動産など別の資産を分ける検討が必要になります。

コメントを残す